本記事では日本の電源構成の推移と今後の見通しについてわかりやすく解説します。

震災前後でどれくらい電源構成が変わったのか注目してみよう。

電源構成とは?

「電源構成」とは、国や地域で使われる電力をどの発電方法でまかなっているかを示す割合のことです。

たとえば、「火力50%、原子力20%、再生可能エネルギー30%」のように、電力を生み出すエネルギーの内訳のことだよ。

電源構成は、エネルギー政策や電力の安定供給を考えるうえで欠かせない指標です。

各電源には以下のような特徴があります。

| 火力発電 | 出力調整がしやすく、安定的な供給が可能だが、CO2を排出する |

| 再生可能エネルギー(再エネ) | CO2を排出しないが、天候等に発電量が左右される |

| 原子力発電 | CO2を排出せず、安定的な供給が可能だが、安全性や廃棄物処理に課題 |

このバランスをどのように取るかが、各国のエネルギー政策における重要課題になっているわけだね。

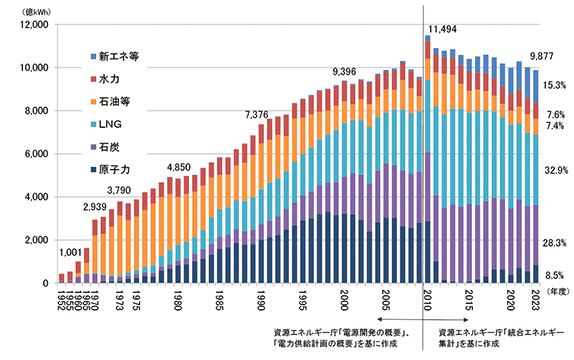

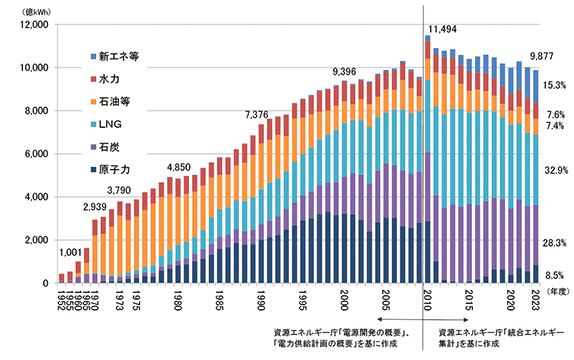

日本の電源構成の推移(1952~2023年)

次に、日本のこれまでの電源構成の推移について見てみましょう。

ここからは時期ごとに分けて詳しく解説します。

高度経済成長期〜オイルショック(石油火力中心から多様化へ)

終戦後しばらくの間、日本はほとんど火力と水力にて電力供給を賄っていました。

昔の火力は石油火力が中心だよ

大きな転機となったのは1970年代に2度発生したオイルショック(石油危機)です。

日本は石油発電で多くの電力を賄っていたことから大きな経済的ダメージを受け、電源種を多様化するために、LNG(天然ガス)発電と石炭発電の割合が少しずつ増えていきました。

また、高度経済成長期の大幅な電力需要増加を背景に、1960年代後半、茨城県にて日本初の原子力発電所である東海発電所(現在廃止措置中)が運転を開始して以降、その後少しずつ原子力発電の割合が増えていきます。

原子力の導入と拡大(1970年代半ば〜2010年)

政府はこの頃から「原子力立国」を掲げ、原子力発電を主要な電源の一つとして位置付けて推進しました。

関西電力の美浜原子力発電所や東京電力の福島第一原発などが運転開始したほか、1980~1990年代には原発が次々と建設され、1990年代には日本の電源構成の3割程度を原子力発電が担うようになりました。

1990年代には国内で50基近い原子炉が稼働していたよ。

2000年代以降は、原子力の「安全神話」への疑問と規制強化の流れが始まりましたが、原子力発電は安定的に3割程度の発電比率を担っていました。

また、火力発電に関しては石油火力の比率が減少し続け、LNG発電と石炭発電の割合が大きく上昇しました。

東日本大震災による「安全神話」崩壊(原発停止~再稼働と再エネ拡大)

2011年3月に発生した東日本大震災と福島第一原発事故により、国内全ての原子力発電所は停止し、その分を火力発電が担いました。

東日本大震災以前に6割程度だった火力発電比率は、震災後に約9割まで上昇します。

火力発電割合の急上昇により、日本のCO2排出量は急増したほか、LNGや石炭などの輸入量が増え、電気料金が上昇しました。

こういった状況に国は危機感を覚え、再エネ拡大に国を挙げて取り組んでいくことになるよ。

2012年には再エネの固定価格買取制度(FIT)が始まり、太陽光発電を中心に再エネ発電量が急増します。

2012年に約1%だった水力を除く再エネの割合は、2023年には約15.3%となり、水力と合わせて2割超を再エネが占めるようになっています。

一方、原子力発電所の再稼働が2010年代後半から少しずつ進み、2023年には1割弱の発電量を原子力発電が賄うようになっています。

今後の見通し(国の方針)

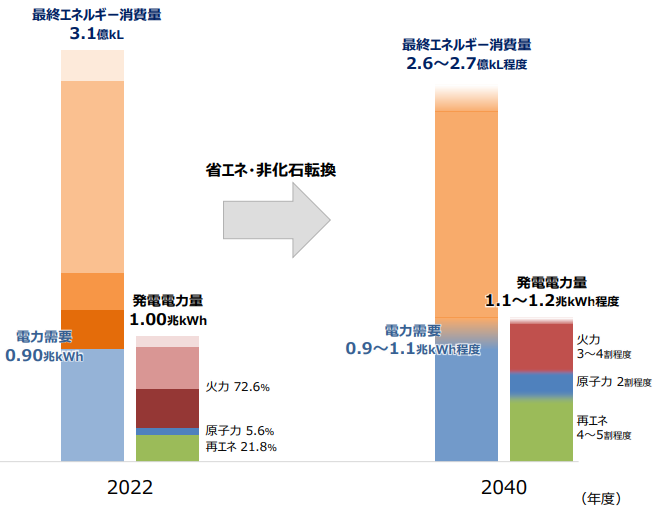

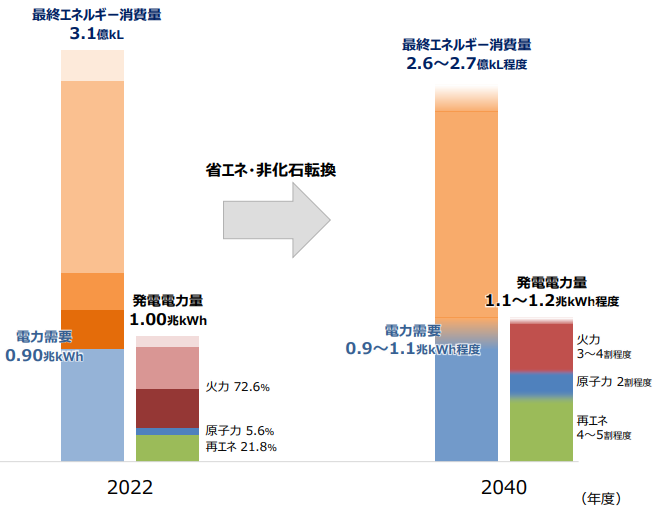

国は2040年の電源構成として、火力3~4割、原子力2割、再エネ4~5割程度を見通しています。

また、日本の電力需要は近年減少し続けてきましたが、半導体工場やデータセンター建設などの影響により、今後は電力需要が増加する見通しであることが示されています。

電源構成を考えるうえで大切なこと

電源構成を考える上で最も大切なのは「S+3E」の概念です。

S+3Eとは、安全性(Safety)を大前提として、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)を同時に実現する考え方です。

それぞれの発電方法はそれぞれ特徴を持っており、「S+3E」を達成するためには様々な発電方法を組み合わせ、バランスの良い電源構成を目指していくことが必要です。

どれか一つの発電方法に依存してしまうと、「安定供給」が損なわれてしまうかもしれないんだ。

まとめ

- 日本は昔、石油火力中心だったが、オイルショックを機に電源構成の多様化が進んだ

- 1980~1990年代に原子力が次々建設され、電源構成の約3割を担うまでになった

- 東日本大震災を機に、原子力は停止し、その後に再エネの拡大と原子力の再稼働が進んでいる

- 国は2040年の電源構成として、火力3~4割、原子力2割、再エネ4~5割程度を見通している

- 電源構成を考える上では「S+3E」の概念が重要

それぞれの発電方法については別途記事を書く予定だよ。